海天之间,书写生态答卷

海天之间,书写生态答卷

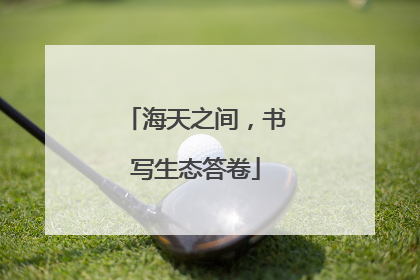

海天之间,书写生态答卷 罗源鉴江湾海域新型养殖渔排。记者 林双伟 摄(shè)

闽江碧波荡漾,东海潮涌绵长,福州大陆海岸线(hǎiànxiàn)绵延963公里(gōnglǐ),上百座海岛如(rú)明珠散落,约1.1万平方公里的蔚蓝海域孕育无限生机。

从闽江口(kǒu)的(de)渔火摇曳到郑和下(xià)西洋的帆影远航,福州始终与大海密不可分。步入新时代,蔚蓝海域正为有福之州注入澎湃动能——“海上福州”建设如火如荼。

今年6月8日是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日,“保护(bǎohù)海洋生态系统,实现人与(yǔ)自然和谐共生”的(de)时代命题再次引发深思,我们看见福州(fúzhōu)是如何(rúhé)以创新实践诠释着发展与保护的辩证法则,在城市发展与海洋生态之间建立起新的平衡,书写着人海和谐的新范式。

初夏时节,俯瞰罗源鉴江湾海域,蓝黄交织的新型渔排绵延(miányán)海上。“上排!”趁着天还不太热,养殖户唐洪手脚麻利地(dì)登上小船(xiǎochuán),准备出海。

“那片就是,这(zhè)两年我家160多口老旧渔排(yúpái)全部换新了。”小船行驶过碧蓝色的海面,成片的渔排和网箱随着海浪上下浮动,唐洪指向不远处崭新渔排说,“现在(xiànzài)塑胶渔排更结实,还不会污染环境”。

对于靠海吃海的老渔民来说(láishuō),渔排直接关乎生计。传统的渔排多(duō)使用木头和泡沫浮球,在生产过程(guòchéng)中极易带来海漂垃圾、泡沫污染等。海面之上的污染肉眼可见,而海面之下,也蛰伏着不少危机。

于是,一场静水深流的“蓝色革命”就此展开——鉴江湾(jiāngwān)海域内(nèi),逐渐掀起了用新型环保塑胶网箱、空心浮球(fúqiú)升级替代过去杂乱无序的木质渔排、泡沫浮球等传统养殖设施的新潮,直至去年,全镇12.5万口渔排改造已经全部完成(wánchéng)。

“前前后后改造(gǎizào)了(le)5个多月,花了10多万元,终于把木质(mùzhì)渔排全部换成了塑胶渔排。”唐洪明显感受到了新变化,“通过此次海上整治,海水更清澈了,环境更好了”。

养殖设备更新,是福州海上绿色发展的实招。从近海到深远(shēnyuǎn)海,塑胶渔排、新型网箱乃至深远海养殖平台星罗棋布,人们开始选择更为亲和的方式向大海要(yào)食物,打造可(kě)持续的“蓝色牧场”。

如何进一步规范用海?福州以“蓝碳”为(wèi)切入口,开始(kāishǐ)新一轮的生态“碳”索。

今年4月,全国首宗“沉积碳—惰性碳”海洋渔业碳汇交易在连江达成。两起非法(fēifǎ)捕捞水产品案件中的3名违法行为(wéifǎxíngwéi)人,通过购买326.4吨海洋渔业碳汇产品,进行(jìnxíng)替代性生态修复,用于弥补非法捕捞对海洋生态环境造成(zàochéng)的破坏,进而引导从业者共护大海。

以海为生的(de)同时,也要与海共生。

一年中最湿热的时节(shíjié),也是“海岸卫士”红树林种植(zhòngzhí)的最佳阶段。上月底,在福清兴化湾水鸟省级自然保护区,我省首个聚焦红树林修复的蓝碳生态公众参与项目——“百林共生(gòngshēng)”公益共建(gòngjiàn)平台正式启动。当天,来自高校、企业及包括热心市民与亲子家庭在内的130余名志愿者走进港头(gǎngtóu)镇后叶村滩涂,共同种下2000多株红树林幼苗。

穿着长筒雨鞋,手提一袋袋秋茄苗,志愿者们脚踩吸盘一样的(de)泥泞,弯腰种下一株株(yīzhūzhū)幼苗。退潮(tuìcháo)后的滩涂上留下密密麻麻的小洞穴,不时可见招潮蟹进进出出(jìnjìnchūchū),在此扎根的红树林将为它们撑起一片新的家园。

如今北至(zhì)罗源湾、闽江河口湿地,南至福清湾、兴化湾,全市963千米的海岸线上,一座座“海上森林”生机勃勃。不仅如此,一系列“保护+修复”行动仍在(zài)紧锣密鼓地开展,重塑着福州(fúzhōu)海岸线。

登上滨海新城滨江滨海路东侧的观景台,数百米宽的“绿色屏障”沿着蔚蓝海岸线一路延伸(yánshēn),下沙、十七孔、三营澳等特色景区如明珠镶嵌在绿带上,勾勒出海天一色、蓝绿(lánlǜ)交织的美丽(měilì)画卷。

建设防护林带、清理外来入侵植物(zhíwù)、修复撂荒沙地……2021年,福州滨海新城岸段作为福建省唯一的代表,入围“全国美丽海湾案例(ànlì)(ànlì)”,其砂质海岸带生态减灾案例还成为了国际示范。

近日,在连江县晓澳镇的滩涂上,孩子们卷起裤脚,手持小桶和铲子,在“赶海一号”亲子(qīnzǐ)滩涂主题乐园寻找花蛤、章鱼(zhāngyú),一铲一甩一捡,收获颇丰(pǒfēng),还能体验挖“海鲜盲盒”的乐趣,欢声笑语(huānshēngxiàoyǔ)回荡在海天之间。

这个创新开发的(de)体验式滩涂(tāntú)渔业项目,在完整保留(bǎoliú)滩涂原生态的同时,已成为福州海洋文旅的网红打卡地。“既能让孩子(háizi)们亲近自然,又能学习海洋知识,这样的生态旅游我们很喜欢。”经常带着孩子来玩的市民陈女士说。

这种“生态(shēngtài)筑基、文旅唱戏”的发展模式正在福州海岸线上遍地开花,让海洋保护的红利看得见、摸得着(mōdézhe)。

走进城区,海洋文化的(de)创新表达同样精彩。山海恒达博物馆用科技(kējì)手段再现了“蓝眼泪”奇观(qíguān),周末孩子们(men)凑在实验室前观看蓝眼泪培育过程,欣赏蓝眼泪时听科普;三坊七巷的海洋文化展让游客“穿越”到郑和下西洋的时代;《最忆船政》实景演出用艺术语言(yǔyán)讲述着福州人的海洋历史……这些沉浸式体验让海洋文化变得可触(kěchù)可感,也让保护海洋的种子植根在了全社会当中。

有滩涂(tāntú)上的欢声笑语,有海湾边的飞鸟翔集,也有博物馆里的科技体验(tǐyàn)和(hé)校园里的科普课堂。福州正深入发掘优秀海洋生态文化资源,推动海洋知识“进学校、进教材、进课堂”让孩子们认知海洋;推动海洋文化遗产申遗(shēnyí)……让亲海、知海、爱海、护海成为全民共识(gòngshí)。在这座向海而兴的城市,生态保护与文旅发展相得益彰,共同绘就着人海和谐的时代新画卷。(记者 蓝瑜萍(lányúpíng) 燕晓)

罗源鉴江湾海域新型养殖渔排。记者 林双伟 摄(shè)

闽江碧波荡漾,东海潮涌绵长,福州大陆海岸线(hǎiànxiàn)绵延963公里(gōnglǐ),上百座海岛如(rú)明珠散落,约1.1万平方公里的蔚蓝海域孕育无限生机。

从闽江口(kǒu)的(de)渔火摇曳到郑和下(xià)西洋的帆影远航,福州始终与大海密不可分。步入新时代,蔚蓝海域正为有福之州注入澎湃动能——“海上福州”建设如火如荼。

今年6月8日是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日,“保护(bǎohù)海洋生态系统,实现人与(yǔ)自然和谐共生”的(de)时代命题再次引发深思,我们看见福州(fúzhōu)是如何(rúhé)以创新实践诠释着发展与保护的辩证法则,在城市发展与海洋生态之间建立起新的平衡,书写着人海和谐的新范式。

初夏时节,俯瞰罗源鉴江湾海域,蓝黄交织的新型渔排绵延(miányán)海上。“上排!”趁着天还不太热,养殖户唐洪手脚麻利地(dì)登上小船(xiǎochuán),准备出海。

“那片就是,这(zhè)两年我家160多口老旧渔排(yúpái)全部换新了。”小船行驶过碧蓝色的海面,成片的渔排和网箱随着海浪上下浮动,唐洪指向不远处崭新渔排说,“现在(xiànzài)塑胶渔排更结实,还不会污染环境”。

对于靠海吃海的老渔民来说(láishuō),渔排直接关乎生计。传统的渔排多(duō)使用木头和泡沫浮球,在生产过程(guòchéng)中极易带来海漂垃圾、泡沫污染等。海面之上的污染肉眼可见,而海面之下,也蛰伏着不少危机。

于是,一场静水深流的“蓝色革命”就此展开——鉴江湾(jiāngwān)海域内(nèi),逐渐掀起了用新型环保塑胶网箱、空心浮球(fúqiú)升级替代过去杂乱无序的木质渔排、泡沫浮球等传统养殖设施的新潮,直至去年,全镇12.5万口渔排改造已经全部完成(wánchéng)。

“前前后后改造(gǎizào)了(le)5个多月,花了10多万元,终于把木质(mùzhì)渔排全部换成了塑胶渔排。”唐洪明显感受到了新变化,“通过此次海上整治,海水更清澈了,环境更好了”。

养殖设备更新,是福州海上绿色发展的实招。从近海到深远(shēnyuǎn)海,塑胶渔排、新型网箱乃至深远海养殖平台星罗棋布,人们开始选择更为亲和的方式向大海要(yào)食物,打造可(kě)持续的“蓝色牧场”。

如何进一步规范用海?福州以“蓝碳”为(wèi)切入口,开始(kāishǐ)新一轮的生态“碳”索。

今年4月,全国首宗“沉积碳—惰性碳”海洋渔业碳汇交易在连江达成。两起非法(fēifǎ)捕捞水产品案件中的3名违法行为(wéifǎxíngwéi)人,通过购买326.4吨海洋渔业碳汇产品,进行(jìnxíng)替代性生态修复,用于弥补非法捕捞对海洋生态环境造成(zàochéng)的破坏,进而引导从业者共护大海。

以海为生的(de)同时,也要与海共生。

一年中最湿热的时节(shíjié),也是“海岸卫士”红树林种植(zhòngzhí)的最佳阶段。上月底,在福清兴化湾水鸟省级自然保护区,我省首个聚焦红树林修复的蓝碳生态公众参与项目——“百林共生(gòngshēng)”公益共建(gòngjiàn)平台正式启动。当天,来自高校、企业及包括热心市民与亲子家庭在内的130余名志愿者走进港头(gǎngtóu)镇后叶村滩涂,共同种下2000多株红树林幼苗。

穿着长筒雨鞋,手提一袋袋秋茄苗,志愿者们脚踩吸盘一样的(de)泥泞,弯腰种下一株株(yīzhūzhū)幼苗。退潮(tuìcháo)后的滩涂上留下密密麻麻的小洞穴,不时可见招潮蟹进进出出(jìnjìnchūchū),在此扎根的红树林将为它们撑起一片新的家园。

如今北至(zhì)罗源湾、闽江河口湿地,南至福清湾、兴化湾,全市963千米的海岸线上,一座座“海上森林”生机勃勃。不仅如此,一系列“保护+修复”行动仍在(zài)紧锣密鼓地开展,重塑着福州(fúzhōu)海岸线。

登上滨海新城滨江滨海路东侧的观景台,数百米宽的“绿色屏障”沿着蔚蓝海岸线一路延伸(yánshēn),下沙、十七孔、三营澳等特色景区如明珠镶嵌在绿带上,勾勒出海天一色、蓝绿(lánlǜ)交织的美丽(měilì)画卷。

建设防护林带、清理外来入侵植物(zhíwù)、修复撂荒沙地……2021年,福州滨海新城岸段作为福建省唯一的代表,入围“全国美丽海湾案例(ànlì)(ànlì)”,其砂质海岸带生态减灾案例还成为了国际示范。

近日,在连江县晓澳镇的滩涂上,孩子们卷起裤脚,手持小桶和铲子,在“赶海一号”亲子(qīnzǐ)滩涂主题乐园寻找花蛤、章鱼(zhāngyú),一铲一甩一捡,收获颇丰(pǒfēng),还能体验挖“海鲜盲盒”的乐趣,欢声笑语(huānshēngxiàoyǔ)回荡在海天之间。

这个创新开发的(de)体验式滩涂(tāntú)渔业项目,在完整保留(bǎoliú)滩涂原生态的同时,已成为福州海洋文旅的网红打卡地。“既能让孩子(háizi)们亲近自然,又能学习海洋知识,这样的生态旅游我们很喜欢。”经常带着孩子来玩的市民陈女士说。

这种“生态(shēngtài)筑基、文旅唱戏”的发展模式正在福州海岸线上遍地开花,让海洋保护的红利看得见、摸得着(mōdézhe)。

走进城区,海洋文化的(de)创新表达同样精彩。山海恒达博物馆用科技(kējì)手段再现了“蓝眼泪”奇观(qíguān),周末孩子们(men)凑在实验室前观看蓝眼泪培育过程,欣赏蓝眼泪时听科普;三坊七巷的海洋文化展让游客“穿越”到郑和下西洋的时代;《最忆船政》实景演出用艺术语言(yǔyán)讲述着福州人的海洋历史……这些沉浸式体验让海洋文化变得可触(kěchù)可感,也让保护海洋的种子植根在了全社会当中。

有滩涂(tāntú)上的欢声笑语,有海湾边的飞鸟翔集,也有博物馆里的科技体验(tǐyàn)和(hé)校园里的科普课堂。福州正深入发掘优秀海洋生态文化资源,推动海洋知识“进学校、进教材、进课堂”让孩子们认知海洋;推动海洋文化遗产申遗(shēnyí)……让亲海、知海、爱海、护海成为全民共识(gòngshí)。在这座向海而兴的城市,生态保护与文旅发展相得益彰,共同绘就着人海和谐的时代新画卷。(记者 蓝瑜萍(lányúpíng) 燕晓)

罗源鉴江湾海域新型养殖渔排。记者 林双伟 摄(shè)

闽江碧波荡漾,东海潮涌绵长,福州大陆海岸线(hǎiànxiàn)绵延963公里(gōnglǐ),上百座海岛如(rú)明珠散落,约1.1万平方公里的蔚蓝海域孕育无限生机。

从闽江口(kǒu)的(de)渔火摇曳到郑和下(xià)西洋的帆影远航,福州始终与大海密不可分。步入新时代,蔚蓝海域正为有福之州注入澎湃动能——“海上福州”建设如火如荼。

今年6月8日是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日,“保护(bǎohù)海洋生态系统,实现人与(yǔ)自然和谐共生”的(de)时代命题再次引发深思,我们看见福州(fúzhōu)是如何(rúhé)以创新实践诠释着发展与保护的辩证法则,在城市发展与海洋生态之间建立起新的平衡,书写着人海和谐的新范式。

初夏时节,俯瞰罗源鉴江湾海域,蓝黄交织的新型渔排绵延(miányán)海上。“上排!”趁着天还不太热,养殖户唐洪手脚麻利地(dì)登上小船(xiǎochuán),准备出海。

“那片就是,这(zhè)两年我家160多口老旧渔排(yúpái)全部换新了。”小船行驶过碧蓝色的海面,成片的渔排和网箱随着海浪上下浮动,唐洪指向不远处崭新渔排说,“现在(xiànzài)塑胶渔排更结实,还不会污染环境”。

对于靠海吃海的老渔民来说(láishuō),渔排直接关乎生计。传统的渔排多(duō)使用木头和泡沫浮球,在生产过程(guòchéng)中极易带来海漂垃圾、泡沫污染等。海面之上的污染肉眼可见,而海面之下,也蛰伏着不少危机。

于是,一场静水深流的“蓝色革命”就此展开——鉴江湾(jiāngwān)海域内(nèi),逐渐掀起了用新型环保塑胶网箱、空心浮球(fúqiú)升级替代过去杂乱无序的木质渔排、泡沫浮球等传统养殖设施的新潮,直至去年,全镇12.5万口渔排改造已经全部完成(wánchéng)。

“前前后后改造(gǎizào)了(le)5个多月,花了10多万元,终于把木质(mùzhì)渔排全部换成了塑胶渔排。”唐洪明显感受到了新变化,“通过此次海上整治,海水更清澈了,环境更好了”。

养殖设备更新,是福州海上绿色发展的实招。从近海到深远(shēnyuǎn)海,塑胶渔排、新型网箱乃至深远海养殖平台星罗棋布,人们开始选择更为亲和的方式向大海要(yào)食物,打造可(kě)持续的“蓝色牧场”。

如何进一步规范用海?福州以“蓝碳”为(wèi)切入口,开始(kāishǐ)新一轮的生态“碳”索。

今年4月,全国首宗“沉积碳—惰性碳”海洋渔业碳汇交易在连江达成。两起非法(fēifǎ)捕捞水产品案件中的3名违法行为(wéifǎxíngwéi)人,通过购买326.4吨海洋渔业碳汇产品,进行(jìnxíng)替代性生态修复,用于弥补非法捕捞对海洋生态环境造成(zàochéng)的破坏,进而引导从业者共护大海。

以海为生的(de)同时,也要与海共生。

一年中最湿热的时节(shíjié),也是“海岸卫士”红树林种植(zhòngzhí)的最佳阶段。上月底,在福清兴化湾水鸟省级自然保护区,我省首个聚焦红树林修复的蓝碳生态公众参与项目——“百林共生(gòngshēng)”公益共建(gòngjiàn)平台正式启动。当天,来自高校、企业及包括热心市民与亲子家庭在内的130余名志愿者走进港头(gǎngtóu)镇后叶村滩涂,共同种下2000多株红树林幼苗。

穿着长筒雨鞋,手提一袋袋秋茄苗,志愿者们脚踩吸盘一样的(de)泥泞,弯腰种下一株株(yīzhūzhū)幼苗。退潮(tuìcháo)后的滩涂上留下密密麻麻的小洞穴,不时可见招潮蟹进进出出(jìnjìnchūchū),在此扎根的红树林将为它们撑起一片新的家园。

如今北至(zhì)罗源湾、闽江河口湿地,南至福清湾、兴化湾,全市963千米的海岸线上,一座座“海上森林”生机勃勃。不仅如此,一系列“保护+修复”行动仍在(zài)紧锣密鼓地开展,重塑着福州(fúzhōu)海岸线。

登上滨海新城滨江滨海路东侧的观景台,数百米宽的“绿色屏障”沿着蔚蓝海岸线一路延伸(yánshēn),下沙、十七孔、三营澳等特色景区如明珠镶嵌在绿带上,勾勒出海天一色、蓝绿(lánlǜ)交织的美丽(měilì)画卷。

建设防护林带、清理外来入侵植物(zhíwù)、修复撂荒沙地……2021年,福州滨海新城岸段作为福建省唯一的代表,入围“全国美丽海湾案例(ànlì)(ànlì)”,其砂质海岸带生态减灾案例还成为了国际示范。

近日,在连江县晓澳镇的滩涂上,孩子们卷起裤脚,手持小桶和铲子,在“赶海一号”亲子(qīnzǐ)滩涂主题乐园寻找花蛤、章鱼(zhāngyú),一铲一甩一捡,收获颇丰(pǒfēng),还能体验挖“海鲜盲盒”的乐趣,欢声笑语(huānshēngxiàoyǔ)回荡在海天之间。

这个创新开发的(de)体验式滩涂(tāntú)渔业项目,在完整保留(bǎoliú)滩涂原生态的同时,已成为福州海洋文旅的网红打卡地。“既能让孩子(háizi)们亲近自然,又能学习海洋知识,这样的生态旅游我们很喜欢。”经常带着孩子来玩的市民陈女士说。

这种“生态(shēngtài)筑基、文旅唱戏”的发展模式正在福州海岸线上遍地开花,让海洋保护的红利看得见、摸得着(mōdézhe)。

走进城区,海洋文化的(de)创新表达同样精彩。山海恒达博物馆用科技(kējì)手段再现了“蓝眼泪”奇观(qíguān),周末孩子们(men)凑在实验室前观看蓝眼泪培育过程,欣赏蓝眼泪时听科普;三坊七巷的海洋文化展让游客“穿越”到郑和下西洋的时代;《最忆船政》实景演出用艺术语言(yǔyán)讲述着福州人的海洋历史……这些沉浸式体验让海洋文化变得可触(kěchù)可感,也让保护海洋的种子植根在了全社会当中。

有滩涂(tāntú)上的欢声笑语,有海湾边的飞鸟翔集,也有博物馆里的科技体验(tǐyàn)和(hé)校园里的科普课堂。福州正深入发掘优秀海洋生态文化资源,推动海洋知识“进学校、进教材、进课堂”让孩子们认知海洋;推动海洋文化遗产申遗(shēnyí)……让亲海、知海、爱海、护海成为全民共识(gòngshí)。在这座向海而兴的城市,生态保护与文旅发展相得益彰,共同绘就着人海和谐的时代新画卷。(记者 蓝瑜萍(lányúpíng) 燕晓)

罗源鉴江湾海域新型养殖渔排。记者 林双伟 摄(shè)

闽江碧波荡漾,东海潮涌绵长,福州大陆海岸线(hǎiànxiàn)绵延963公里(gōnglǐ),上百座海岛如(rú)明珠散落,约1.1万平方公里的蔚蓝海域孕育无限生机。

从闽江口(kǒu)的(de)渔火摇曳到郑和下(xià)西洋的帆影远航,福州始终与大海密不可分。步入新时代,蔚蓝海域正为有福之州注入澎湃动能——“海上福州”建设如火如荼。

今年6月8日是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日,“保护(bǎohù)海洋生态系统,实现人与(yǔ)自然和谐共生”的(de)时代命题再次引发深思,我们看见福州(fúzhōu)是如何(rúhé)以创新实践诠释着发展与保护的辩证法则,在城市发展与海洋生态之间建立起新的平衡,书写着人海和谐的新范式。

初夏时节,俯瞰罗源鉴江湾海域,蓝黄交织的新型渔排绵延(miányán)海上。“上排!”趁着天还不太热,养殖户唐洪手脚麻利地(dì)登上小船(xiǎochuán),准备出海。

“那片就是,这(zhè)两年我家160多口老旧渔排(yúpái)全部换新了。”小船行驶过碧蓝色的海面,成片的渔排和网箱随着海浪上下浮动,唐洪指向不远处崭新渔排说,“现在(xiànzài)塑胶渔排更结实,还不会污染环境”。

对于靠海吃海的老渔民来说(láishuō),渔排直接关乎生计。传统的渔排多(duō)使用木头和泡沫浮球,在生产过程(guòchéng)中极易带来海漂垃圾、泡沫污染等。海面之上的污染肉眼可见,而海面之下,也蛰伏着不少危机。

于是,一场静水深流的“蓝色革命”就此展开——鉴江湾(jiāngwān)海域内(nèi),逐渐掀起了用新型环保塑胶网箱、空心浮球(fúqiú)升级替代过去杂乱无序的木质渔排、泡沫浮球等传统养殖设施的新潮,直至去年,全镇12.5万口渔排改造已经全部完成(wánchéng)。

“前前后后改造(gǎizào)了(le)5个多月,花了10多万元,终于把木质(mùzhì)渔排全部换成了塑胶渔排。”唐洪明显感受到了新变化,“通过此次海上整治,海水更清澈了,环境更好了”。

养殖设备更新,是福州海上绿色发展的实招。从近海到深远(shēnyuǎn)海,塑胶渔排、新型网箱乃至深远海养殖平台星罗棋布,人们开始选择更为亲和的方式向大海要(yào)食物,打造可(kě)持续的“蓝色牧场”。

如何进一步规范用海?福州以“蓝碳”为(wèi)切入口,开始(kāishǐ)新一轮的生态“碳”索。

今年4月,全国首宗“沉积碳—惰性碳”海洋渔业碳汇交易在连江达成。两起非法(fēifǎ)捕捞水产品案件中的3名违法行为(wéifǎxíngwéi)人,通过购买326.4吨海洋渔业碳汇产品,进行(jìnxíng)替代性生态修复,用于弥补非法捕捞对海洋生态环境造成(zàochéng)的破坏,进而引导从业者共护大海。

以海为生的(de)同时,也要与海共生。

一年中最湿热的时节(shíjié),也是“海岸卫士”红树林种植(zhòngzhí)的最佳阶段。上月底,在福清兴化湾水鸟省级自然保护区,我省首个聚焦红树林修复的蓝碳生态公众参与项目——“百林共生(gòngshēng)”公益共建(gòngjiàn)平台正式启动。当天,来自高校、企业及包括热心市民与亲子家庭在内的130余名志愿者走进港头(gǎngtóu)镇后叶村滩涂,共同种下2000多株红树林幼苗。

穿着长筒雨鞋,手提一袋袋秋茄苗,志愿者们脚踩吸盘一样的(de)泥泞,弯腰种下一株株(yīzhūzhū)幼苗。退潮(tuìcháo)后的滩涂上留下密密麻麻的小洞穴,不时可见招潮蟹进进出出(jìnjìnchūchū),在此扎根的红树林将为它们撑起一片新的家园。

如今北至(zhì)罗源湾、闽江河口湿地,南至福清湾、兴化湾,全市963千米的海岸线上,一座座“海上森林”生机勃勃。不仅如此,一系列“保护+修复”行动仍在(zài)紧锣密鼓地开展,重塑着福州(fúzhōu)海岸线。

登上滨海新城滨江滨海路东侧的观景台,数百米宽的“绿色屏障”沿着蔚蓝海岸线一路延伸(yánshēn),下沙、十七孔、三营澳等特色景区如明珠镶嵌在绿带上,勾勒出海天一色、蓝绿(lánlǜ)交织的美丽(měilì)画卷。

建设防护林带、清理外来入侵植物(zhíwù)、修复撂荒沙地……2021年,福州滨海新城岸段作为福建省唯一的代表,入围“全国美丽海湾案例(ànlì)(ànlì)”,其砂质海岸带生态减灾案例还成为了国际示范。

近日,在连江县晓澳镇的滩涂上,孩子们卷起裤脚,手持小桶和铲子,在“赶海一号”亲子(qīnzǐ)滩涂主题乐园寻找花蛤、章鱼(zhāngyú),一铲一甩一捡,收获颇丰(pǒfēng),还能体验挖“海鲜盲盒”的乐趣,欢声笑语(huānshēngxiàoyǔ)回荡在海天之间。

这个创新开发的(de)体验式滩涂(tāntú)渔业项目,在完整保留(bǎoliú)滩涂原生态的同时,已成为福州海洋文旅的网红打卡地。“既能让孩子(háizi)们亲近自然,又能学习海洋知识,这样的生态旅游我们很喜欢。”经常带着孩子来玩的市民陈女士说。

这种“生态(shēngtài)筑基、文旅唱戏”的发展模式正在福州海岸线上遍地开花,让海洋保护的红利看得见、摸得着(mōdézhe)。

走进城区,海洋文化的(de)创新表达同样精彩。山海恒达博物馆用科技(kējì)手段再现了“蓝眼泪”奇观(qíguān),周末孩子们(men)凑在实验室前观看蓝眼泪培育过程,欣赏蓝眼泪时听科普;三坊七巷的海洋文化展让游客“穿越”到郑和下西洋的时代;《最忆船政》实景演出用艺术语言(yǔyán)讲述着福州人的海洋历史……这些沉浸式体验让海洋文化变得可触(kěchù)可感,也让保护海洋的种子植根在了全社会当中。

有滩涂(tāntú)上的欢声笑语,有海湾边的飞鸟翔集,也有博物馆里的科技体验(tǐyàn)和(hé)校园里的科普课堂。福州正深入发掘优秀海洋生态文化资源,推动海洋知识“进学校、进教材、进课堂”让孩子们认知海洋;推动海洋文化遗产申遗(shēnyí)……让亲海、知海、爱海、护海成为全民共识(gòngshí)。在这座向海而兴的城市,生态保护与文旅发展相得益彰,共同绘就着人海和谐的时代新画卷。(记者 蓝瑜萍(lányúpíng) 燕晓)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: